请收下这四张巴彦淖尔非遗名片

从随性活泼的河套爬山调

到“土”的到心坎的河套二人台

从动听悠扬的乌拉特民歌

到别具风韵的乌拉特婚礼

多姿多彩的非物质文化遗产

记录着传统的生活生产方式

见证着绵延不息的文明传承

是我们宝贵的精神文明财富

巴彦淖尔市代表性的非物质文化遗产主要有河套面塑、乌拉特服饰、传统沙嘎游戏、乌拉特蒙古族传统擀毡工艺、乌拉特“祭拜自然”风俗等,这些极具地方特色的非物质文化遗产有许多天才的艺术创造,无与伦比的艺术技巧,独一无二的艺术形式,能深深打动您的心灵、触动您的情感。

河套面塑

乌拉特服饰

接下来

请收下这四个

独具巴彦淖尔特色的非物质文化名片

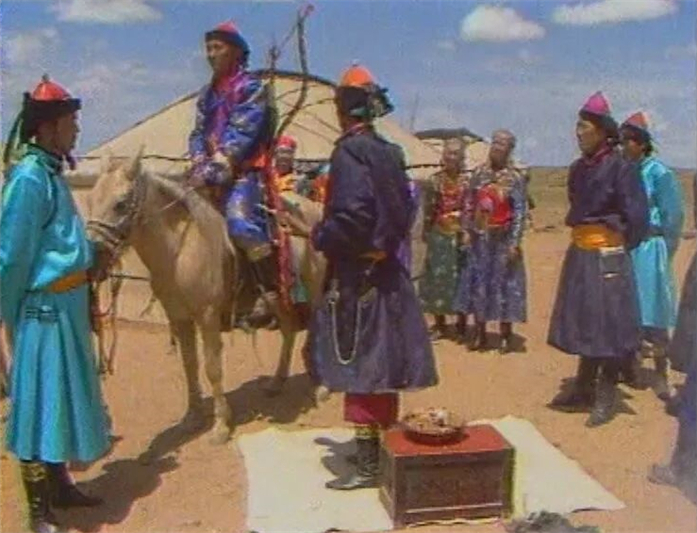

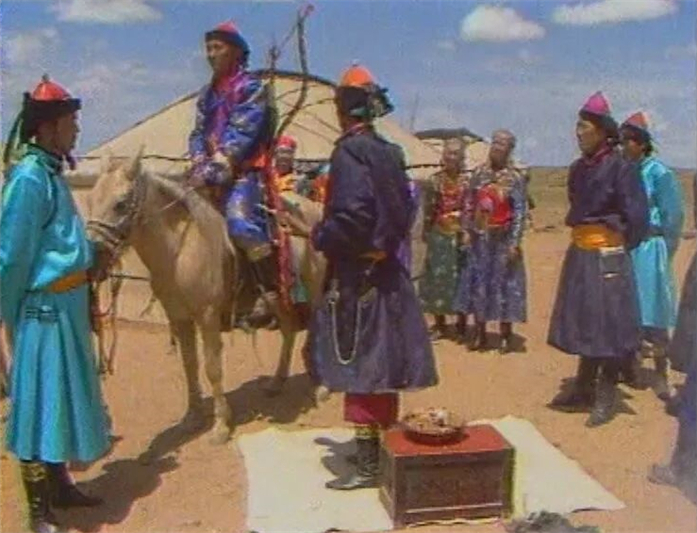

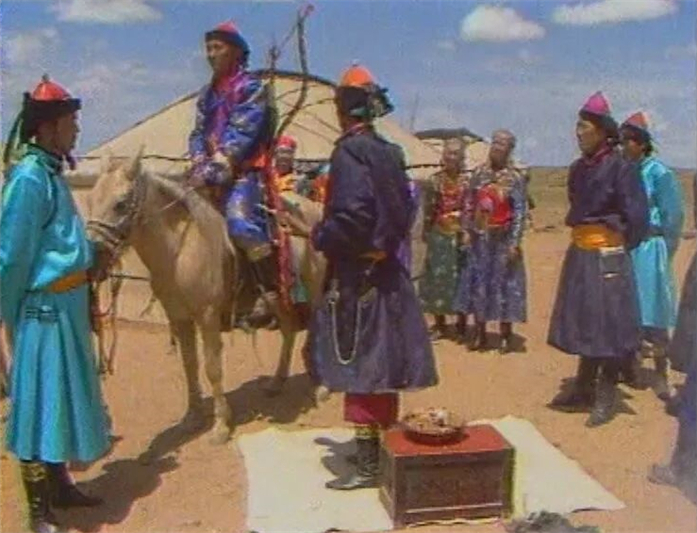

乌拉特民歌

乌拉特民歌是蒙古族民歌的重要组成部分,

以古典长调歌曲居多。

唱腔多用宫调、商调、徵调、羽调四个调式,

以大调为主,

在大小宴席场合什么时候唱什么歌都有它固定的模式。

乌拉特民歌的语言生动传神,

它并不是生活当中的一般意义上的民歌形式,

而是唱腔上讲究缓慢悠长,

内容上反映人生哲理,

讲究传统的诗歌手法,

教育意义深刻,源于生活而高于生活,

是百姓的杰作,是大众语言的精华。

巴彦淖尔市从2003年开始组织专人深入到牧区,

搜集整理了500多首民间歌曲,

出版了有蒙汉文歌词、曲谱的《乌拉特民歌集》。

在搜集整理过程中,

重点培养乌拉特民歌的接班人。

被称为“乌拉特草原上的百灵鸟”传承人沙日娜

以及蒙古族歌手呼斯楞演唱的乌拉特传统民歌《鸿雁》,

充分展示了乌拉特蒙古族民族艺术的独特魅力,

乌拉特民歌于2010年被入选国家级非遗保护名录

成为巴彦淖尔国家级非物质文化遗产名片。

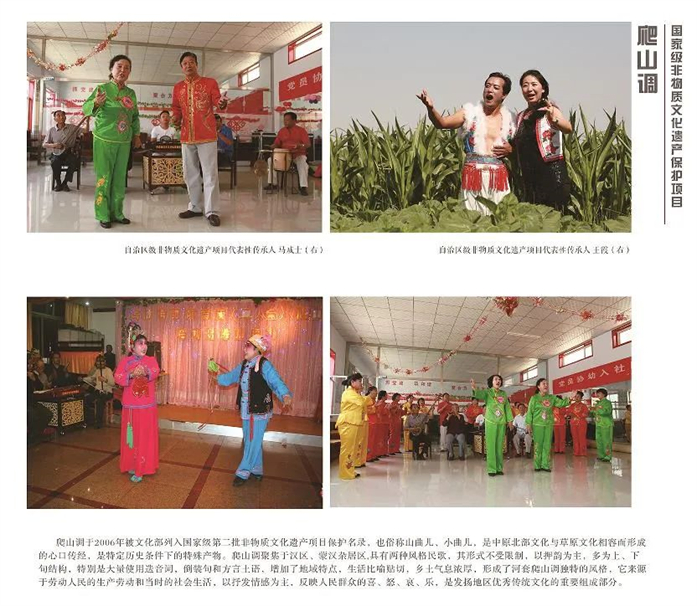

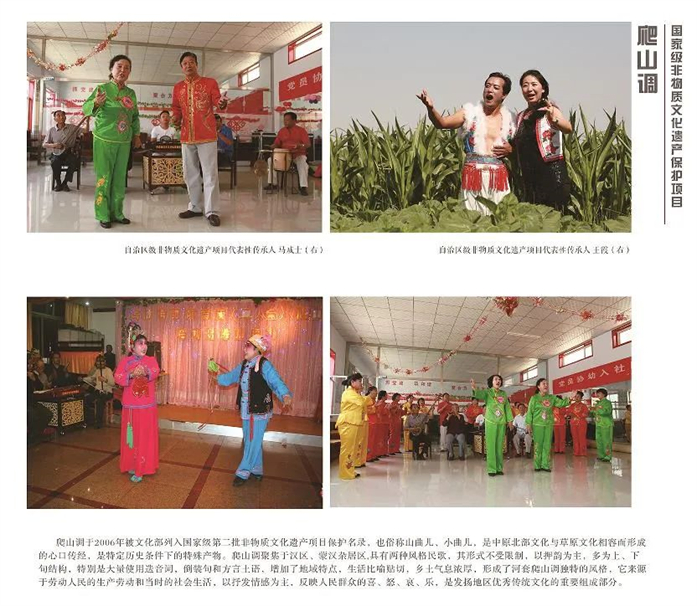

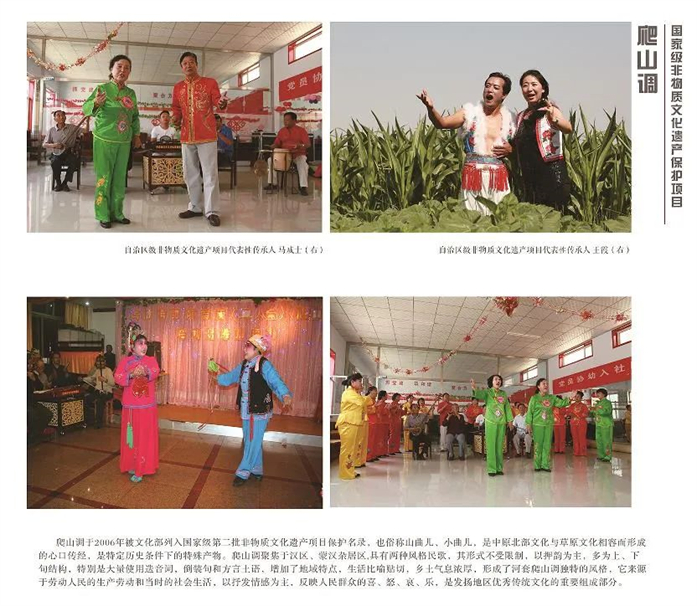

河套“爬山调”

河套“爬山调”是随着历史上的

“走西口”由山西、陕西一带的音乐曲调

和巴彦淖尔当地少数民族音乐

彼此渗透融合而产生的。

巴彦淖尔地区的爬山调充满浓郁的地方口语特色,

最初以清唱为主,形式活泼,

不分时间,地点,田间地头,走亲串友,

婚礼聚会,想唱就唱。

最值得称道的是演唱者的即兴性,

想到什么就唱什么,看到什么就唱什么,

而且所唱的内容合辙对称,上口押韵。

歌词语言多用于乡土重叠词,

显得格外亲切生动,具有灵俏幽默的艺术风格,

和浓厚的山野风味。

2006年,河套“爬山调”被文化部列为国家级第二批非物质文化遗产。

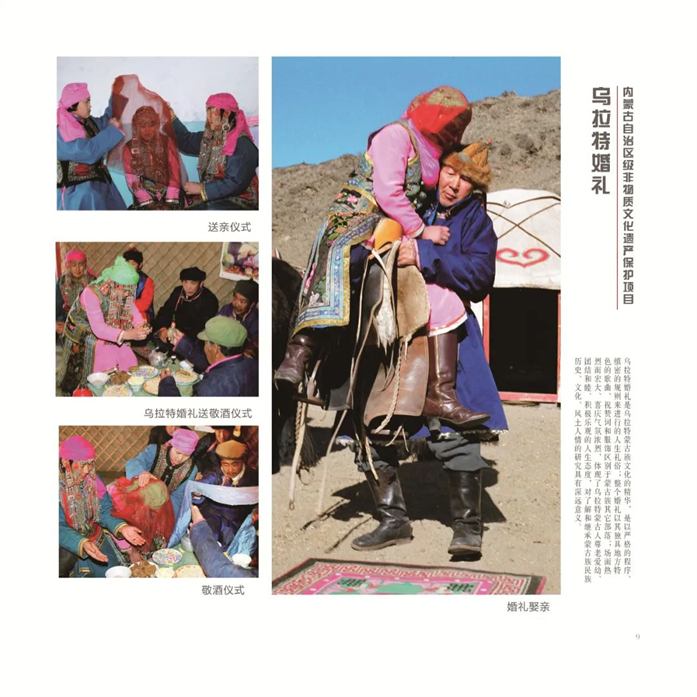

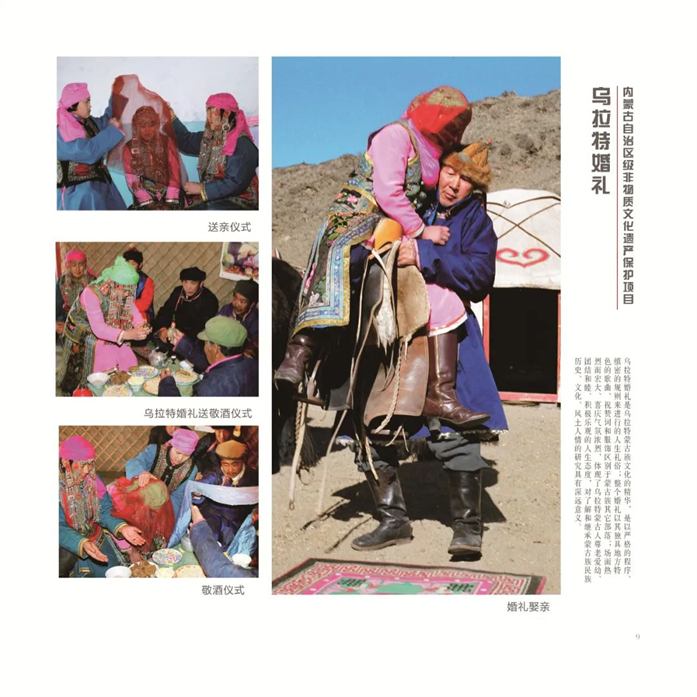

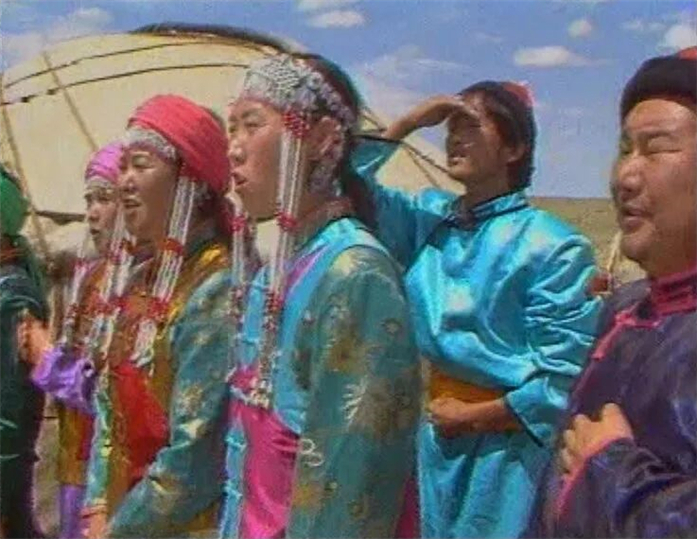

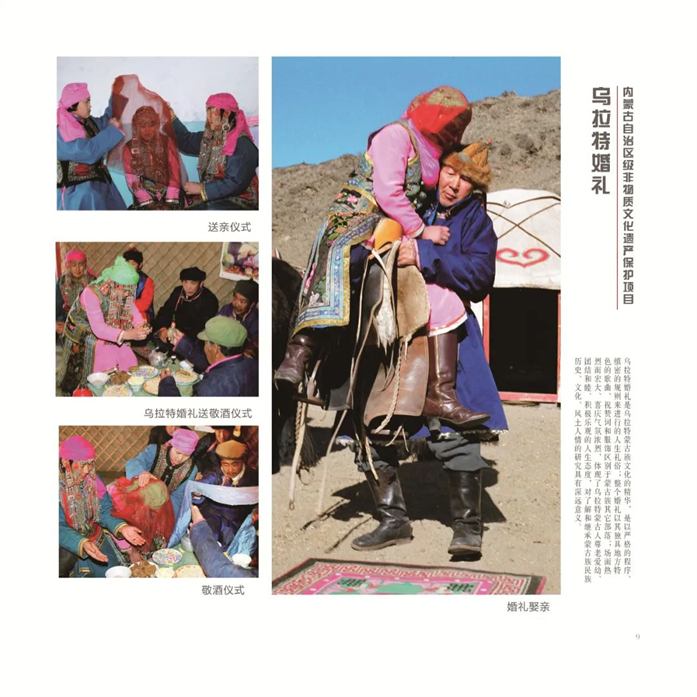

乌拉特婚礼

独具特色的乌拉特婚礼是我市文化名片之一,

也是我市宝贵的非物质文化遗产,

是以严格的程序、缜密的规则来进行的人生礼俗,

以其独具地方特色的歌曲、

祝词和独特的服饰区别于蒙古族其它部落。

其全过程可分为求婚、订婚、娶亲、拜火、回门5个环节。

(1)求婚

乌拉特蒙古族男子若相中了哪位姑娘,

就邀请一位热心肠的人作为

“招戚”(媒人),带上礼品去女方家,

讲明来意敬酒献哈达,

如果女方长辈接收了哈达,

就意味着求婚的目的基本达到。

随后,根据双方的具体情况,

初步商定好订亲的大概日期。

(2)订亲

到了订亲的那一天,

媒人领着女婿和男方长辈以及亲戚若干人,

带着礼品到女方家,商谈订婚的有关事宜。

订婚时可带羊乌叉(整羊背子)、

哈达、白酒等礼品。

多数人带一套茶礼

(即哈达、4块圆油饼、1块砖茶、若干瓶白酒)

(3)娶亲

娶亲的大概日期在订婚时已经选定,

但是为了避免出现差错,

在娶亲前,还要互相通报情况,

确定娶亲、选亲的人数和来去的具体时间,

有的要提前送彩礼。

(4)拜火

汉族习惯是拜天地成亲,蒙古族则拜火成亲。

拜火是乌拉特婚礼的又一高潮。

乌拉特的习惯是先拜火,后拜父母双亲和长辈。

新娘拜火时头蒙纱。

拜火和拜见老人时,

只是在蒙古包的东南角炉灶前磕头,

而且这种磕头不是跪地磕头,只是点头表示

(因为新娘头上带有至少十斤重的首饰,不便跪地)。

(5)回门

乌拉特婚礼中的回门,

是婆婆领着儿子、儿媳,带上整羊背子或套茶礼,

去儿媳父母家的一种礼仪。

回门一般没有固定的时间。

回门虽不复杂,但也很重要。

因为未回门,就意味着婚礼还未结束,

两亲家也不便互相往来。

回门时,女方家要设酒宴,款待亲家和女婿。

乌拉特婚礼以歌舞相伴,雅俗共赏、集赛马、赛驼、摔跤、民歌、舞蹈为一体,融娱乐、艺术、风土人情为一炉,较完整的再现了乌拉特蒙古族传统的婚礼场面,它对了解和继承蒙古族民族历史、文化、风土人情的研究具有深远的意义。

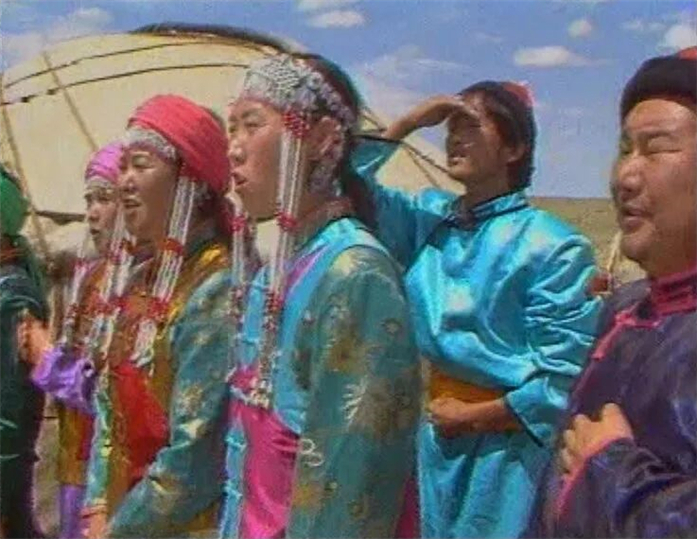

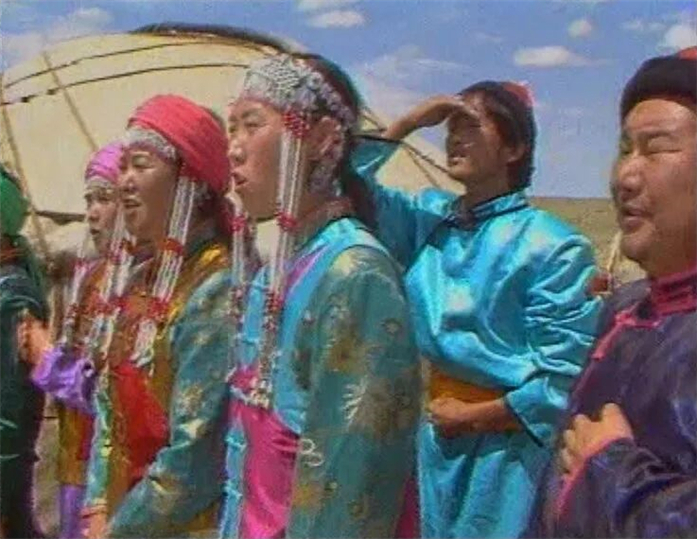

西路“二人台”

二人台,俗称“二人班”,又称“打玩意儿”。

是在蒙汉民歌和“丝弦坐腔”基础上

吸收山西河曲一带传来的民间歌舞发展而成的民间小戏,

流传于内蒙古中西部及晋北、冀西北、陕北等地,

已有百余年历史。

表演形式上,

二人台以两人说唱为主,

有一生一旦、一丑一旦、

两小旦等角色分配,表演生动活泼,

唱腔洒脱奔放,委婉流畅,

是一种深为广大群众喜闻乐见的艺术表现形式,

也是河套民间的文化大餐。

在当今流行歌曲等的冲击下,

二人台做为河套民间优秀曲种,

农耕文明时期产生的特殊艺术,应该把它传承下去。

2015年,西路二人台入选内蒙古自治区非物质文化遗产代表性项目,成为我市非遗名片。

即使科技飞速发展,高楼林立

仍然有一份文化的底蕴

始终扎根于人们的心底,

找到最纯真的美。

非遗并不遥远,

它其实就在我们身边。

少数民族积累了独特、丰富的

非物质文化遗产

共同传承非遗

铸牢中华民族共同体意识

使命必行!

来源:乌拉特前旗文体旅游广电

" type="hidden"/>

从随性活泼的河套爬山调

到“土”的到心坎的河套二人台

从动听悠扬的乌拉特民歌

到别具风韵的乌拉特婚礼

多姿多彩的非物质文化遗产

记录着传统的生活生产方式

见证着绵延不息的文明传承

是我们宝贵的精神文明财富

巴彦淖尔市代表性的非物质文化遗产主要有河套面塑、乌拉特服饰、传统沙嘎游戏、乌拉特蒙古族传统擀毡工艺、乌拉特“祭拜自然”风俗等,这些极具地方特色的非物质文化遗产有许多天才的艺术创造,无与伦比的艺术技巧,独一无二的艺术形式,能深深打动您的心灵、触动您的情感。

河套面塑

乌拉特服饰

接下来

请收下这四个

独具巴彦淖尔特色的非物质文化名片

乌拉特民歌

乌拉特民歌是蒙古族民歌的重要组成部分,

以古典长调歌曲居多。

唱腔多用宫调、商调、徵调、羽调四个调式,

以大调为主,

在大小宴席场合什么时候唱什么歌都有它固定的模式。

乌拉特民歌的语言生动传神,

它并不是生活当中的一般意义上的民歌形式,

而是唱腔上讲究缓慢悠长,

内容上反映人生哲理,

讲究传统的诗歌手法,

教育意义深刻,源于生活而高于生活,

是百姓的杰作,是大众语言的精华。

巴彦淖尔市从2003年开始组织专人深入到牧区,

搜集整理了500多首民间歌曲,

出版了有蒙汉文歌词、曲谱的《乌拉特民歌集》。

在搜集整理过程中,

重点培养乌拉特民歌的接班人。

被称为“乌拉特草原上的百灵鸟”传承人沙日娜

以及蒙古族歌手呼斯楞演唱的乌拉特传统民歌《鸿雁》,

充分展示了乌拉特蒙古族民族艺术的独特魅力,

乌拉特民歌于2010年被入选国家级非遗保护名录

成为巴彦淖尔国家级非物质文化遗产名片。

河套“爬山调”

河套“爬山调”是随着历史上的

“走西口”由山西、陕西一带的音乐曲调

和巴彦淖尔当地少数民族音乐

彼此渗透融合而产生的。

巴彦淖尔地区的爬山调充满浓郁的地方口语特色,

最初以清唱为主,形式活泼,

不分时间,地点,田间地头,走亲串友,

婚礼聚会,想唱就唱。

最值得称道的是演唱者的即兴性,

想到什么就唱什么,看到什么就唱什么,

而且所唱的内容合辙对称,上口押韵。

歌词语言多用于乡土重叠词,

显得格外亲切生动,具有灵俏幽默的艺术风格,

和浓厚的山野风味。

2006年,河套“爬山调”被文化部列为国家级第二批非物质文化遗产。

乌拉特婚礼

独具特色的乌拉特婚礼是我市文化名片之一,

也是我市宝贵的非物质文化遗产,

是以严格的程序、缜密的规则来进行的人生礼俗,

以其独具地方特色的歌曲、

祝词和独特的服饰区别于蒙古族其它部落。

其全过程可分为求婚、订婚、娶亲、拜火、回门5个环节。

(1)求婚

乌拉特蒙古族男子若相中了哪位姑娘,

就邀请一位热心肠的人作为

“招戚”(媒人),带上礼品去女方家,

讲明来意敬酒献哈达,

如果女方长辈接收了哈达,

就意味着求婚的目的基本达到。

随后,根据双方的具体情况,

初步商定好订亲的大概日期。

(2)订亲

到了订亲的那一天,

媒人领着女婿和男方长辈以及亲戚若干人,

带着礼品到女方家,商谈订婚的有关事宜。

订婚时可带羊乌叉(整羊背子)、

哈达、白酒等礼品。

多数人带一套茶礼

(即哈达、4块圆油饼、1块砖茶、若干瓶白酒)

(3)娶亲

娶亲的大概日期在订婚时已经选定,

但是为了避免出现差错,

在娶亲前,还要互相通报情况,

确定娶亲、选亲的人数和来去的具体时间,

有的要提前送彩礼。

(4)拜火

汉族习惯是拜天地成亲,蒙古族则拜火成亲。

拜火是乌拉特婚礼的又一高潮。

乌拉特的习惯是先拜火,后拜父母双亲和长辈。

新娘拜火时头蒙纱。

拜火和拜见老人时,

只是在蒙古包的东南角炉灶前磕头,

而且这种磕头不是跪地磕头,只是点头表示

(因为新娘头上带有至少十斤重的首饰,不便跪地)。

(5)回门

乌拉特婚礼中的回门,

是婆婆领着儿子、儿媳,带上整羊背子或套茶礼,

去儿媳父母家的一种礼仪。

回门一般没有固定的时间。

回门虽不复杂,但也很重要。

因为未回门,就意味着婚礼还未结束,

两亲家也不便互相往来。

回门时,女方家要设酒宴,款待亲家和女婿。

乌拉特婚礼以歌舞相伴,雅俗共赏、集赛马、赛驼、摔跤、民歌、舞蹈为一体,融娱乐、艺术、风土人情为一炉,较完整的再现了乌拉特蒙古族传统的婚礼场面,它对了解和继承蒙古族民族历史、文化、风土人情的研究具有深远的意义。

西路“二人台”

二人台,俗称“二人班”,又称“打玩意儿”。

是在蒙汉民歌和“丝弦坐腔”基础上

吸收山西河曲一带传来的民间歌舞发展而成的民间小戏,

流传于内蒙古中西部及晋北、冀西北、陕北等地,

已有百余年历史。

表演形式上,

二人台以两人说唱为主,

有一生一旦、一丑一旦、

两小旦等角色分配,表演生动活泼,

唱腔洒脱奔放,委婉流畅,

是一种深为广大群众喜闻乐见的艺术表现形式,

也是河套民间的文化大餐。

在当今流行歌曲等的冲击下,

二人台做为河套民间优秀曲种,

农耕文明时期产生的特殊艺术,应该把它传承下去。

2015年,西路二人台入选内蒙古自治区非物质文化遗产代表性项目,成为我市非遗名片。

即使科技飞速发展,高楼林立

仍然有一份文化的底蕴

始终扎根于人们的心底,

找到最纯真的美。

非遗并不遥远,

它其实就在我们身边。

少数民族积累了独特、丰富的

非物质文化遗产

共同传承非遗

铸牢中华民族共同体意识

使命必行!

来源:乌拉特前旗文体旅游广电

当前位置:

当前位置: